提起褥疮,很多人会联想到长期卧床的老人或重病患者——那些在骶尾部、髋部、足跟等部位出现的皮肤破溃,轻则红肿疼痛,重则深及骨骼,甚至引发致命感染。作为长期卧床患者常见的并发症之一,褥疮的形成并非偶然,其背后藏着复杂的生理机制,而科学的与预防更是减少痛苦的关键。

一、长期卧床为何会“磨”出褥疮?

褥疮,医学上称为“压疮”,本质是局部皮肤及皮下组织因长期受压而发生的缺血性坏死。长期卧床患者之所以成为高发人群,核心原因可归结为三大类“破坏力”的叠加:

1. 持续压力:直接的“杀手”

人体毛细血管的正常压力约为32mmHg,当局部组织承受的压力超过这个数值,且持续时间过长时,血管会被压迫闭塞,血液无法向组织供氧和输送营养,细胞就会因缺血缺氧逐渐坏死。

• 长期卧床者的骶尾部、臀部、足跟、肩胛骨等部位,因骨骼突出,皮肤与床面之间缺乏肌肉和脂肪缓冲,易成为“压力焦点”。例如,仰卧时骶尾部承受的压力可达80mmHg,若连续6小时不改变体位,局部组织就可能出现不可逆损伤。

• 特殊姿势加剧风险:如半坐卧位(床头抬高>30°)时,患者身体易下滑,皮肤与床面之间产生“剪切力”——这种力会像“拧毛巾”一样扭曲血管,比单纯的垂直压力更易引发深层组织损伤。

2. 局部环境:潮湿与摩擦的“助攻”

长期卧床者常因大小便失禁、出汗或引流液渗漏,导致皮肤长期处于潮湿状态。潮湿会破坏皮肤的屏障功能,使表皮更易脱落;而当患者在不平整的床单上轻微移动时,破损的表皮会反复受到摩擦,进一步加重损伤。

• 研究显示,潮湿环境下皮肤的抗压能力会下降50%,即使中等压力也可能引发褥疮。

3. 全身状态:修复能力的“短板”

褥疮的形成不仅与局部因素相关,更与患者的全身状况密切相关。长期卧床者往往存在以下问题,导致皮肤修复能力“断崖式”下降:

• 营养不良:蛋白质、维生素C、锌等营养素缺乏,会使皮肤弹性下降、伤口愈合缓慢。例如,血清白蛋白低于30g/L时,褥疮发生率会增加3倍。

• 基础疾病:糖尿病患者因微循环障碍和免疫力低下,皮肤更易受损且难以愈合;中风、脊髓损伤患者因感觉缺失,无法感知局部疼痛,往往错过早期干预时机。

• 衰老:老年患者皮肤萎缩、弹性差,皮下脂肪减少,对压力的耐受能力远低于年轻人。

二、褥疮一旦发生,该如何科学?

褥疮的需遵循“分期处理、局部修复与全身支持结合”的原则,不同阶段的褥疮,重点大不相同。

1. 早期(Ⅰ-Ⅱ期):止损为先,避免恶化

• Ⅰ期(红斑期):局部皮肤出现红、肿、热、痛,但表皮完整。此时需立即解除压力,每2小时翻身一次,使用气垫床或减压垫分散压力;用温水清洁皮肤后,涂抹保湿霜保护屏障,避免按摩(按摩会加重局部损伤)。

• Ⅱ期(水疱期):表皮破损,出现水疱或浅表溃疡。小水疱可保留表皮,涂抹碘伏后用无菌纱布保护;大水疱需用无菌注射器抽净液体,再覆盖透明贴或泡沫敷料,减少摩擦并促进愈合。

2. 中期(Ⅲ-Ⅳ期):清创促愈,控制感染

当褥疮发展到Ⅲ期(溃疡深及皮下脂肪)或Ⅳ期(深达肌肉、骨骼),的核心是清除坏死组织、控制感染,为伤口愈合创造条件。

• 清创:对于坏死的腐肉,可采用外科手术切除、酶学清创(如胶原酶)或湿性愈合(用含酶敷料软化坏死组织),避免坏死物成为细菌“培养基”。

• 敷料选择:根据伤口渗出量选择敷料——渗出多的伤口用藻酸盐敷料(吸收渗液),渗出少的用银离子敷料(抗感染)或泡沫敷料(保持湿润环境)。

• 抗感染:若伤口出现脓性分泌物、周围红肿发热,需取分泌物做细菌培养,针对性使用抗生素(局部涂抹或全身用药),避免感染扩散引发败血症。

3. 全身支持:为修复“添动力”

褥疮的愈合离不开全身状态的改善,这一点常被忽视却至关重要:

• 营养支持:每日补充优质蛋白(如鸡蛋、鱼肉、蛋白粉),保证热量摄入;补充维生素C(促进胶原蛋白合成)和锌(加速伤口愈合),必要时通过静脉输注白蛋白纠正低蛋白血症。

• 基础病管理:严格控制糖尿病患者的血糖(空腹血糖<7.0mmol/L),改善微循环;对脊髓损伤患者,可借助康复器械辅助翻身,减少自主活动障碍带来的压力积累。

4. 特殊情况:手术干预不可少

对于深度溃疡(如Ⅳ期褥疮)或保守3个月仍未愈合的伤口,需考虑手术:通过皮瓣移植、肌皮瓣转移等方式,用健康组织覆盖创面,加速愈合。但手术需在患者全身状况稳定(如营养达标、感染控制)后进行,否则易导致移植失败。

三、比更重要的是:预防褥疮的“黄金法则”

褥疮的难度远大于预防,对于长期卧床者,做好这几点能大幅降低风险:

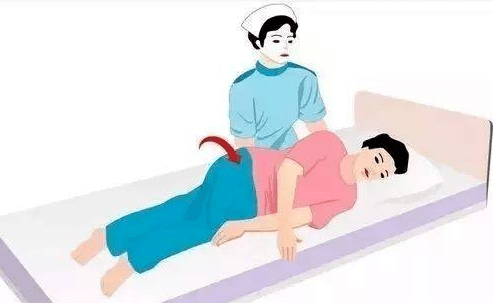

• 定时翻身:每2小时翻身一次,翻身时避免拖、拉、推(减少摩擦),可采用“30°侧卧”代替90°侧卧(减轻髋部压力)。

• 减压工具:使用防褥疮床垫、足跟垫、防压疮坐垫等,避免局部持续受压。

• 皮肤护理:每日用温水清洁皮肤,及时更换尿垫、床单,保持皮肤干燥;对易受压部位涂抹润肤霜,增强皮肤屏障。

• 营养强化:保证每日蛋白质摄入≥1.2g/kg体重(如60kg患者每日需72g蛋白质),适当补充维生素和矿物质。

褥疮不是“卧床的必然结果”,而是“护理不到位的信号”。它的形成是压力、局部环境与全身状态共同作用的结果,而的核心在于“解除压力、修复损伤、强化支持”。对于长期卧床者而言,家人与护理者的细心观察(如每日检查受压部位皮肤)、定时干预(如规律翻身),远比等到伤口破溃后再更有意义——毕竟,预防才是抵御褥疮有效的“良药”。

英语

英语

扫一扫关注我们公众号

扫一扫关注我们公众号